PREMIET JET / RELECTURE

Aujourd’hui, si j’ai un doute sur un nom appartenant à un champ lexical que je maîtrise mal ou une expression peu usitée en langage courant, je commence par chercher dans le dictionnaire en ligne Lexilogos, ou tout simplement sur Google. Internet regorge de sites dédiés à tous les sujets possibles et imaginables; si je bute sur le nom français des figures de cheerleading, comme ça m’est arrivé récemment, je trouverai toujours une liste de vocabulaire anglais/français mise en ligne par une pratiquante passionnée. Il faut juste chercher un peu.

Quelle que soit l’attention apportée à mon travail, il reste TOUJOURS une erreur quelque part, et plein de petites choses qui pourraient être améliorées – soit objectivement, soit selon les critères spécifiques de l’éditeur. Chacun de mes clients a une liste personnelle de bêtes noires, verbes qu’il refuse d’employer ou tournures qu’il déteste, et j’ai du mal à me souvenir de toutes. Une fois que j’ai remis ma traduction, quelqu’un (parfois une éditrice junior, parfois une correctrice free lance) la relit donc pour proposer des changements.

La quantité de corrections suggérées varie énormément d’un éditeur à l’autre, et même d’un ouvrage à l’autre selon la personne qui m’a relue. Il arrive qu’il n’y ait pratiquement rien, et il arrive aussi que je peine à reconnaître mon texte. Il arrive que je trouve le travail de la correctrice ultra-pertinent, et il arrive aussi que je m’arrache les cheveux en découvrant mon texte truffé d’erreurs qui ne s’y trouvaient pas à la base. Je suis libre de refuser toute correction relevant uniquement d’une appréciation subjective. Mais il n’est guère judicieux de se battre pour des peccadilles, d’autant que je m’efforce toujours de justifier ma réaction par écrit et que ça prend un temps délirant.

Lorsqu’il a reçu mon retour, l’éditeur valide les corrections que j’ai acceptées, et le texte part en composition. Au bout d’un délai variable, je récupère un nouveau fichier appelé épreuves corrigées, et c’est là l’ultime possibilité de signaler un problème avant que le texte soit envoyé chez l’imprimeur. A ce stade, normalement, il ne doit rester que très peu d’erreurs, et elles ont le plus souvent trait à la mise en page. Mais je ne crois pas avoir jamais tenu entre mes mains un livre publié dans lequel il ne subsistait pas au moins une coquille.

Merci pour ces articles très intéressants. Etant psychorigide, je pense que cela me gênerait que mon nom soit associé, comme traductrice, à un texte dans lequel on aurait "corrigé" ma traduction avec des changements que j'aurais jugés non pertinents. Ou pire, j'aurais du mal à accepter que des coquilles soient ajoutées lors de l'impression. Mais ma foi peut-être que cela fait partie du métier.

Super intéressant comme article !

Je trouve cela passionnant de découvrir des métiers éloignés de son champs de connaissance/ habitude et de découvrir tout ce que cela implique de réaliser la traduction d'une oeuvre 🙂

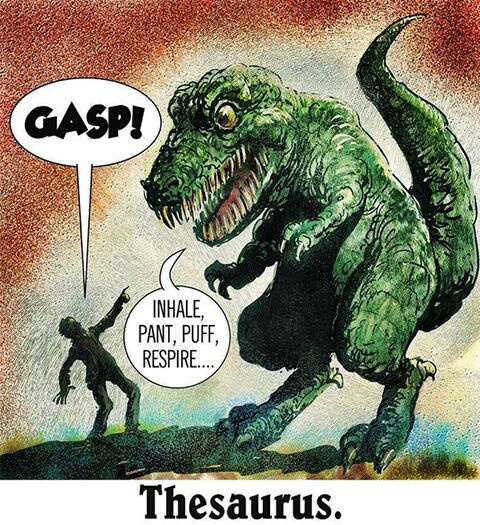

(Je suis émerveillée par l'illustration de l'article ! Je n'avais jamais vu un thesaurus sous cet angle 😉 )

C'est effectivement super intéressant de découvrir les coulisses du métier ! (et j'espère que les consoeurs et confrères sont reconnaissants pour la transmission du lexique, parce que j'ai souvenir d'une série phare d'Orson Scott Card où les noms ont été changés d'un tome à l'autre, ça cassait bien l'expérience de lecture… Je m'étais dit à l'époque que le nouveau traducteur aurait pu faire l'effort d'aller lire le tome précédent, mais maintenant je comprends bien qu'il n'y avait juste pas le temps)

Ah Crisco, mon meilleur ami 🙂

Je suis curieuse du coup, est-ce qu'on peut "postuler" à ce groupe Facebook ?

Très intéressant d'en savoir plus sur ton travail !

Au sujet des personnes qui interviennent dans le processus, je m'étonne d'un détail : dans le dernier point "Corrections", tu indiques Clients et Éditeur (au masculin), et Éditrice junior et Correctrice.

Tu remarques une répartition fort genrée des métiers ?

Belle journée !

@Allie: Je peux t'ajouter si tu traduis bien de l'imaginaire, et si tu m'indiques ton vrai nom (celui de ton profil FB perso) par MP ou mail.

@Clarisse: Quand je parle de clients ou d'éditeurs, je parle en réalité des maisons d'édition dans leur ensemble. Mais mes interlocuteurs individuels, les salariés de ces maisons d'édition, sont à 90% des femmes. Quant à la correction, en 25 ans de métier, pas une fois je n'ai eu affaire à un homme.