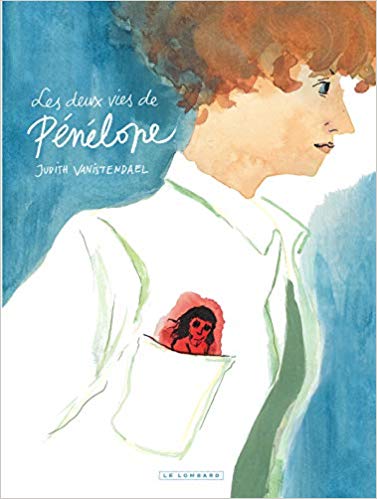

Elle s’appelle Pénélope, mais elle ne brode pas et elle n’attend pas: elle est chirurgienne, et elle sauve des vies. Depuis dix ans, elle a enchaîné pas moins de 32 missions à Alep. Et chaque fois qu’elle rentre en Belgique pour retrouver son mari poète, son adorable fille, sa mère perpétuellement inquiète et sa soeur perpétuellement parfaite, elle se sent un peu plus déconnectée de ce quotidien paisible. Comment prendre au sérieux l’angoisse d’Hélène, 14 ans, qui ne comprend rien à l’ablatif latin alors que Pénélope a rapporté dans ses bagages le fantôme d’une adolescente qu’elle n’a pas réussi à sauver?

Judith Vanistendael peut se vanter d’être l’autrice de bédé qui m’aura arraché les plus gros sanglots avec

« David, les femmes et la mort ». Certes, me crever le coeur avec une histoire de père qui se meurt du cancer pendant que le mien agonisait pour les mêmes raisons ne relevait pas précisément du tour de force. Mais c’était si bien fait que même sans connexion personnelle avec le thème, j’aurais été puissamment touchée. La preuve, c’est que je ne me reconnais en rien dans sa nouvelle héroïne, et que «

Les deux vies de Pénélope » a quand même fait mouche.

En quelques pages d’introduction juxtaposant le quotidien d’une famille belge ordinaire et celui d’un médecin humanitaire en Syrie, la lectrice pourtant très peu empathique que je suis plongeait droit au coeur du dilemme de Pénélope – l’impossibilité mentale de concilier deux existences aussi différentes, de passer d’un référentiel à l’autre sans se sentir totalement déphasée. Plus loin, alors que son entourage tente plus ou moins consciemment de la faire culpabiliser pour ses choix de vie, se pose une vraie question féministe: reprocherait-on à un homme de se consacrer au bien du plus grand nombre plutôt qu’à sa propre famille? Un roman graphique fort, sensible et intelligent, servi par un graphisme qui m’avait rebutée il y a 7 ans et que je trouve aujourd’hui somptueux.

Bonsoir !

C'est la première fois que je commente sur ton blog alors déjà, je voulais te dire que je te lis depuis quelques semaines et que j'apprécie énormément ta plume. J'aime le ton simple et direct de tes billets, et la manière dont tu parles de toi.

Tes chroniques livres sont d'ailleurs très sympas, pas trop longues, pas verbeuses.

Je ne commente jamais parce que je ne vois pas l'intérêt de formuler des opinions sur ta vie personnelle, mais comme ce billet ouvre la porte à un débat de société, je me suis dit qu'il m'était possible d'y répondre.

se pose une vraie question féministe: reprocherait-on à un homme de se consacrer au bien du plus grand nombre plutôt qu'à sa propre famille?

J'ai envie de dire, chez les vieux conservateurs, peut-être pas, mais à mon avis les épouses de flics, par exemple, ou la famille des agents de la DGSE, le vivent assez mal. En tout cas, les fictions sont pleines d'exemples de couples qui divorcent parce que monsieur consacre plus de temps aux autres qu'à sa famille 🙂

Je suis évidemment féministe (évidemment parce que je suis une femme, ça me semble bizarre d'être "contre" soi-même) (mais mon blog prouve, semble-t-il, le contraire). Cependant, j'ai l'impression qu'aujourd'hui trop de questions tournent autour de ce doute fondamental : est-ce que c'est parce que je suis une femme ? Je me demande si parfois la réponse n'est pas juste : non, pas parce que tu es une femme, mais parce que les gens d'une manière générale aiment que tout soit "normal", et que tout le monde vive selon leurs critères.

@Nathalie: Certes, mais la norme, encore trop souvent, c'est que ce soit sur la mère que repose le plus gros de la charge du foyer et de l'éducation des enfants. Et les critères de la plupart des gens, même en 2019, restent ceux inventés par le patriarcat. Donc oui, on commence à demander aux hommes de s'investir aussi, mais c'est assez récent, pas du tout automatique, et les sacrifiées sur l'autel de l'ambition professionnelle sont encore majoritairement les femmes.